La mattina lo svegliò il battito alla porta. Veronique. Erano le nove e Will si era addormentato solo alle cinque e mezza, dopo gli ultimi preparativi. Lei entrò con un sorriso e mentre lui era in bagno a farsi la doccia sedette sul letto e guardò la camera spoglia, senza pensare a nulla perché non voleva piangere. La luce del mattino filtrava attraverso la veneziana. Sul pavimento, le tre valigie aperte, piene di indumenti e libri. Il letto era ancora fatto. Sullo schienale della sedia i vestiti per la giornata.

Si sentì come nell’occhio del ciclone, ieri sera c’erano stati i primi addii, poi questo pomeriggio ce ne sarebbero stati altri, in mezzo la partenza di Will, e questa strana calma, ora, un po’ desolata. Lui tornò dal bagno e si vestì in fretta, scesero a fare colazione insieme e scherzarono come sempre, attorno al tavolo tondo, come se fosse un giorno qualsiasi, come se niente stesse per capitare.

Will era vivace e in vena di battute, sui pancakes, sul caffè schifoso di Starbucks, sul fatto che Rhode Island non è un island, su tutto, su niente. Ma questa euforia oggi aveva qualcosa di poco convincente. Perché non mi succede qualcosa, si disse, sta per andarsene e non la rivedrò più. Perché questo atteggiamento minimalista, io e lei? Mi sento un ghiacciolo.

Alle nove e mezza dovettero andare. Una montagna di bagagli venne trasportata per i corridoi, e insieme raggiunsero l’ascensore. Sul marciapiedi aspettarono un taxi. Al momento di caricare i bagagli si ruppero le maniglie delle valigie, tutte nello stesso momento. Lui imprecò.

Ci fu un ultimo sussulto, un attimo appena, mentre il tassista aspettava: un abbraccio, uno sguardo. Il vento freddo del New England. Se lo tirò dietro mentre chiudeva la portiera della vettura. Lei lo guardò ancora e poi si girò e andò via. Il taxi si tuffò nel traffico. Eccola Veronique, che si faceva forza mentre camminava a ridosso del muro bianco del dormitorio, con le mani nel cappotto lungo scuro e la figura un po’ incerta, da lontano, una sagoma tra le altre. Will la cercò da dentro la macchina: perché non girava il capo verso la strada, verso di lui? Veronique… ehi, guardami… Successe. I loro occhi si incontrarono ancora un istante, lei lo vide e lui agitò la mano sorridendo. Lei fece lo stesso. Poi il taxi girò nel viale, e Will tornò a guardare avanti.

Allora successe un’esplosione, come una vampata dentro il cuore, un sussulto di angoscia e di vita, di rimpianto, di furia; e dolore, dolore, dolore bruciante. Allora capì quanto contassero, dietro all’umorismo un po’ distaccato e alle battute e agli scherzi, dietro all’immagine sarcastica e disimpegnata che si era dato, quanto contassero ancora le emozioni e le persone. Si sentì uguale a tutti gli altri ora.

Tommaso uscì da Banana Republic, il grande negozio multipiano affacciato sulla Fifth Avenue. Pacchi e pacchetti e sacchetti e il caos di New York a Natale. Il cielo era azzurro scuro, e sì che domani su tutta la East Coast doveva nevicare, secondo il meteo. Chi se ne importa, si disse. Domani sarò sull’aereo. Dopodomani, a casa, in Italia.

La mattina seguente, prestissimo, prese l’autobus dalla Penn Station, con Giulia e Marco, che erano venuti a trovarlo a Boston e coi quali era sbarcato a New York sette giorni prima. Quando il veicolo si mosse dalla stazione e il contorno netto di Manhattan prese forma al di là delle finestre… fu allora che Tommaso ebbe finalmente percezione che l’America lo stava salutando. I quattro mesi all’università si chiudevano come un piccolo scrigno. Allargò un mezzo sorriso al ricordo disordinato delle lezioni, degli sciatti compagni di stanza, del portiere pakistano del dormitorio, con le mani unte e l’inglese incerto. Una carrellata veloce come i personaggi di un film di Truffaut. Beh, addio, si disse. Nelle orecchie aveva già Maroon 5, l’iPod sulle ginocchia, Giulia che gli riposava accanto. Il bus correva sulla grande autostrada. Gli Usa stavano ormai tra due discrete parentesi.

La giornata di Will passò lentamente. Sull’autobus, in mezzo ai boschi dorati del Connecticut, poi negli infiniti serpenti autostradali che circondano New York, e infine a casa, a Philadelphia. Suo fratello dormiva già, dovette fare tutto a luce spenta, silenziosamente infilarsi sotto le lenzuola, nel buio, da solo. Pensò a Boston e a tutto quanto, a Veronique. Qualcosa era rimasto in sospeso, una frase a metà, un sospiro, un’allusione…

Sentì un’unica fitta di autentica disperazione, e restò assediato dal male per una, due, tre, quattro ore. Una domanda gli martellava nella testa – Cosa sarà di me ora? – e un volto davanti agli occhi, quello di lei.

Doveva vederla. Ancora una volta. Domani, la vigilia di Natale, anche se l’aereo di lei partiva alle nove della sera. Trovò quiete nel pensiero che l’avrebbe rivista. E terrore al pensiero di affrontare i suoi sentimenti. Nel mezzo della tempesta, per fortuna, si addormentò.

Per Tommaso il tradimento venne all’aeroporto di Boston: niente volo per l’Italia, c’era da aspettare domani, il venticinque. Natale in volo! Gli altri invece potevano partire, viaggiavano con un’altra compagnia. In un momento odiò l’aeroporto, gli amici, Boston, l’America. Voleva tornare a casa. Si sentì una specie di ostaggio.

Decise di dormire in un albergo in centro per la notte della vigilia. Era uno di quei posti per uomini d’affari di passaggio, caro, elegante, impersonale. Doveva strisciare una carta per attivare l’ascensore e al posto del receptionist c’era un computer che stampava la ricevuta al momento di lasciare l’hotel. La sua stanza era di un lusso sofisticato e artificiale, legno scuro e TV al plasma. Nonostante il sistema di riscaldamento, Tommaso ebbe un brivido.

Will arrivò alla South Station alle quattro del pomeriggio, dopo altre otto estenuanti ore di viaggio sullo stesso percorso del giorno prima. Aveva provato a chiamare Veronique per tutta la durata del tragitto, ma il cellulare americano di lei era già spento, forse per sempre. La ragazza stava sicuramente finendo i bagagli, diretta all’aeroporto.

Smontò dal bus in velocità, corse a slalom nella grande hall della stazione, uscì e chiamò un taxi. Di nuovo a Boston. La città lo accolse ancora, paziente, non sembrava sorpresa nel vederlo, dopo solo una trentina di ore. Le facciate dei palazzi vittoriani in pietra rossastra, le ghirlande di Natale sulle porte, giovani col paraorecchi che portavano a spasso il cane nel Public Garden, e, sopra a tutto questo, il cielo che andava scurendosi: era Boston, col suo fascino nordico, cortese e impassibile.

Cominciava già a nevicare quando il taxi giunse nel campus studentesco. Si fece lasciare davanti alla porta dell’appartamento di Veronique. Cosa doveva dirle? Non lo sapeva nemmeno lui. Aveva provato a fare progetti, si era esercitato in spiegazioni e cose intelligenti e sensate. Ma niente. C’era solo lui e il suo desiderio di un ultimo contatto, di un saluto, che lo aveva spinto fin qua. Suonò alla porta. Aspettò qualche secondo ma non successe niente. Aspettò ancora, suonò ancora… aspettò. Il timore che lei fosse già in taxi, diretta all’aeroporto. Via, di corsa, presto! Si girò verso la strada in cerca di un altro tassista. Ma la porta si aprì all’improvviso. Lei.

«Ehi!» fece Veronique, gli occhi spalancati. Aveva un maglioncino lilla, la sciarpa già al collo, un’aria come di uno che vede un animale esotico. «Tu sei pazzo», fece a tempo a dire con un sorriso. Will si avvicinò. «Volevo dirti…» I loro corpi si toccavano già, poteva sentire le braccia di lei attorno ai fianchi, il suo petto tiepido premere contro la sua pancia. «Volevo dirti…», contro il portone, a Boston, prima di Natale, ora e mai più. Si baciarono. La neve cadeva.

Nella stanza accanto a quella di Tommaso una coppia faceva sesso. I due tizi erano rumorosi, per quanto alzasse il volume del televisore e cercasse di concentrarsi sul sito internet che aveva di fronte agli occhi. Gli fece schifo stare a sentirli la notte della vigilia. Vincendo una pigrizia antica, indossò giacca sciarpa e scarpe pesanti e uscì. Nevicava fitto fuori, le strade erano bianche. Silenzio di tomba. Tra non molto sarebbe stata mezzanotte. Non l’aveva mai vista così, Boston. Alzò lo sguardo alle finestre dei palazzi e le vide illuminate. Per la prima volta, Tommaso ebbe un balzo dentro. Non gli era mai capitato, nei tanti Natali italiani con la famiglia, coi parenti e la voce ovattata di Nat King Cole dallo stereo in salotto: capì di essere solo. Qui era solo, a Boston, a Natale – eppure la sua condizione aveva qualcosa di più ampio e profondo. In quel momento incerto, mentre la sua vita gli si stringeva nelle mani come un gomitolo, e anziché giovane e pieno di avventure era uomo, era pianto, era in piedi davanti al futuro, la sua vera solitudine venne fuori all’improvviso, tutta intera, muta, pesante. Sono spoglio di tutto, si disse. Mi resta solo questo tenace attaccamento alla vita. Una rivolta contro l’annichilimento. L’entusiasmo per le cose nuove. L’affetto per il passato. Odori, ricordi, sensazioni. L’ambizione di farli arrivare a qualcun altro, attraverso lo strumento imperfetto delle parole.

Camminò tanto, attraversò la Boston University deserta, e alla fine, chissà come, approdò alla Marsh Chapel, la chiesa del campus, quella dove solo un mese prima si era fermato ad ascoltare un amico che cantava motivi barocchi e romantici col coro universitario.

Le porte erano aperte; da dentro proveniva una luce leggera. Un piccolo albero con bianchi lumini era stato allestito sulla destra. In testa alla navata stavano uomini di diverse confessioni cristiane, c’era un prete cattolico e una religiosa vestita con un abito bianco, sicuramente di una qualche chiesa protestante. Mentre Tommaso sbirciava dalla corta scala in pietra che stava fuori dall’ingresso un individuo gli passò accanto ed entrò con decisione, prendendo posto in uno degli ultimi banchi. Aveva una giacca imbottita rossa e argento e jeans e scarpe grosse. Era uno del suo dormitorio, un americano. Non sapeva il suo nome. Non lo conosceva se non per avere condiviso con lui un paio di viaggi dentro al vecchio ascensore. Niente più. Cosa ci faceva qua, ora?

Entrò. Si sedette accanto al ragazzo. Si salutarono con un cenno. La veglia proseguì con una veloce predica, e qualche preghiera. Le candele profumavano. Era bello.

Poi stettero tutti quanti in piedi, a cantare “Silent Night”. L’organo li accompagnò per un pezzo, poi smise del tutto, e ci furono solo le loro voci. Will pensava al Natale e a Veronique. Tommaso cantò con gli altri, da quanto era che non lo faceva? Fu così che mentre cantava si ritrovò in una strana sensazione.

I due ragazzi guardarono l’altare mentre “Silent Night” si concludeva quasi sottovoce; poi a mezzanotte meno dieci tutto finì, e lentamente la gente uscì dalla chiesa. Tommaso e Will camminarono un poco insieme.

«Di dove sei?»

«Philadelphia».

«Ci sono stato questo novembre, è bella».

«Uhu… non è male, sì».

Parlarono di piccole cose, senza pretese. La neve aveva smesso di scendere. Era mezzanotte. Senza saperlo, Will e Tommaso avevano pensieri comuni. Tutto si è scoperto, si dissero, e tutto è ancora da cominciare.

Wednesday, December 27, 2006

Un racconto di Natale

Pubblicato da

francesco c.

a

12:01 PM

2

commenti

![]()

Friday, December 08, 2006

Tiramisù

E' il momento di pubblicare qui la mia ricetta del Tiramisù. Per curiosità, ho dato un'occhiata con Google tra le diverse indicazioni culinarie italiane che appaiono su internet. Poveri noi. La cosa che sembra appassionare di più gli autori delle ricette è la pronta cementificazione del povero Tiramisù con chili di mascarpone (fino a 600 g una porzione per quattro! e chi li porta via gli ospiti?) e strati infiniti di Savoiardi, tra l'altro rigorosamente asciutti, una specie di muraglia cinese.

La mia ricetta non è mia, nel senso che, come sempre avviene, è debitrice di altre ricette. Si limita a rimescolarle un po' e ad aggiungere qualche pignoleria. L'idea di base è che il Tiramisù debba essere un dolce "bagnato", che non obblighi quasi a masticare; che abbia un colore e un carattere, nel senso che l'uovo si deve sentire; che non si lasci sopraffare dal gusto del caffé.

Un buon 70% di quanto scritto viene dalla brava signora Malvina P., prima (e unica) insegnante di cucina in un corso che abbia frequentato; un 20% da mia madre, che come tutti sanno cucina da Dio; un 10% è fatto dal sottoscritto, non di più.

Prendete una bacinella larga. Sbattete bene 120 grammi di zucchero con quattro tuorli d'uovo finché non si amalghimino del tutto. Aggiungete progressivamente 250 grammi di mascarpone e amalgamate evitando i grumi. Montate a parte 200 ml di panna, circa 4/5 della confezione classica. Aggiungete e mescolate con cautela. Montate a parte 3 chiare d'uovo scarse a neve. Aggiungetele al resto e mescolate con cautela. Intanto, preparate il caffé, due o tre moche almeno, piuttosto leggero. Versatelo in un piatto fondo e aggiungete un paio di cucchiaini di zucchero. Passate uno dopo l'altro i Savoiardi nel piatto, facendo attenzione che si bagnino completamente, ma che non si rompano. Disponeteli in una terrina larga e dai bordi bassi in un solo strato. Se il caffè non basta, fate un'altra moca, e così via. Quando la terrina è coperta dai Savoiardi, aggiungete la crema fino all'orlo. Spolverate con cacao amaro. In frigo per almeno quattro ore.

Pubblicato da

francesco c.

a

7:05 AM

1 commenti

![]()

Wednesday, November 29, 2006

Rovistando su internet

«Io non c'entro niente con il mondo di cui ho parlato per una vita. Un po' come molti intellettuali di sinistra.[...] Non sanno niente della realtà di cui si occupano. I vecchi comunisti cercavano di porre rimedio alla scissione, invitando noi giovani borghesi a mescolarci nelle mense degli operai. Era un rimedio ingenuo, illusorio. La sinistra è rimasta quanto di più lontano dalle pulsioni degli uomini».

Luigi Pintor a Simonetta Fiori, "la Repubblica", 9 marzo 2001.

Pubblicato da

francesco c.

a

1:29 AM

0

commenti

![]()

Monday, November 27, 2006

Diario di viaggio / Il bagaglio

Siamo nel bus ora, mentre il cielo della East Coast si fa scuro, diretti verso New York. Lì cambieremo veicolo e stasera saremo a Boston. Abbiamo fatto tre giorni a Philadelphia. La città è una griglia ordinatissima di assi ortogonali, divisa in due da un grande viale che non a caso si chiama Broad Street. A est c’è la Philadelphia di Ben Franklin, un’orgia di mattoni rossi e campane della rivoluzione, proporzionata e dimessa come la volevano i Padri che qui hanno pensato e prodotto la dichiarazione di indipendenza. Viuzze strette, europee, dove il selciato si piega a dorso di mulo e i gatti riposano sui muretti assolati nel silenzio della domenica mattina. A ovest è cresciuta la Philadelphia degli affari e dei negozi, lussuosa e soffocante come quella Boston e a New York. In mezzo, come un mediatore involontario dei due estremi, sta la City Hall, un bel palazzo di fine Ottocento, che per il grande tetto tagliato a trapezio e la galleria che lo attraversa da una parte all’altra mi fa subito pensare al municipio di Trieste, solo che qui non c’è il mare, e la differenza si sente.

Hanno perso il bagaglio di Lorena. Siamo andati a ritirarlo alle tre, nel deposito della stazione dei bus, con in mente già le cose da fare in queste ultime settimane di scuola. La mia valigia arriva subito, e così quella di Miguel. Il trolley rosso di Lorena, coi vestiti, il lavoro dei prossimi quindici giorni, gli stivali nuovi, e la borsa nera col regalo per sua madre, no. Passano cinque, dieci, trenta, quarantacinque minuti nell’ufficio claustrofobico, la porta automatica che si apre e si chiude a ogni nostro movimento, mentre aspettiamo risposte dai due inefficientissimi impiegati, che vanno e vengono dal deposito con la stessa noncuranza e fiaccheria con cui te li aspetteresti, nello stereotipo, a girare per le vie del ghetto. No, sbiascica qualcuno, la valigia non c'è. Lorena è già pallidina di suo ma sbianca ulteriormente, noi con lei. Niente spiegazioni, niente scuse, niente di niente, aspettano che ce ne andiamo, che scarichiamo l’incombenza su qualcun altro. Ci siamo imbarcati sulla corriera successiva, diretti all’ufficio di New York. E ora siamo qui, sull’autostrada congestionata dal traffico del rientro, gli Americani delle città tornano in massa al lavoro pieni di tacchino e di purè al formaggio.

Sono a casa. Del bagaglio nessuna traccia, a New York stessa scena irritante. Forse gira per la East Coast, o sui monti Appalachi, in qualche stazione remota. Forse l’hanno rubato. Forse qualcuno l’ha aperto, e senza grazia ha preso il pigiama rosa e i vestiti e gli oggetti cari e li ha buttati in un angolo, cercando il portafogli o una collana. Forse Lorena lo ritrova. Ci sentiamo un po' traditi da Philadelphia, la città dell'Amore come dice il nome, dove i bagagli scompaiono nell'indifferenza e il bambino di The Sixth Sense vede la gente morta.

Pubblicato da

francesco c.

a

7:16 AM

1 commenti

![]()

Wednesday, November 22, 2006

Bye bye Boston

E' deciso: il 25 dicembre si torna a casa. Per non tornare, almeno in questo gennaio, almeno nei progetti a breve termine. Speravo in un recupero in corner da parte della BU, in un posto in più nel budget universitario, e invece no. A un mese dalla partenza mi sento un po' come se il semestre fosse già finito, con un piede (riluttante) già sull'aereo, il pensiero alle faccende padovane, e la mia stanza torna ad assumere quell'aria provvisoria che aveva nei primi giorni, le cose che riempiono gli scaffali e i cassetti prendono l'aspetto di un'occupazione temporanea, pronte a tornare in valigia, il mio stesso passaggio per Boston, New England, USA assume i contorni un po' sfocati di una piccola parentesi nella vita di questa grande università. Non sarà così per quello che l'America mi lascia dentro.

Siamo a Washington, una trasferta di qualche giorno, approfittando del Thanksgiving. The Mall, il Campidoglio, i bianchissimi palazzi dell'Impero Americano, tutto molto bello e imponente e significativo. Ma anche tanto rarefatto, ci si perde nei viali tracciati sulla carta come tanti assi obliqui, gli spazi sono grandi, geometrici, razionali. L'abbiamo girata con le guance brucianti per il vento, camminando in cerca di una umanità che rimpicciolisce di fronte alle istituzioni fino quasi a sparire. E’ come se stessi partendo già adesso, da questa città vuota e gelida, per tornare nella piccola Italia. Che malinconia… questa nella capitale è davvero una notte triste.

Pubblicato da

francesco c.

a

7:36 AM

1 commenti

![]()

Monday, November 20, 2006

Paradiso e inferno. A messa alla Marsh Chapel, e a Salem, Massachusetts, 2006

Sono stato alla messa alla Marsh Chapel, la chiesa del campus. Il rito è cattolico ma la chiesa multireligiosa, durante la settimana tre o quattro fedi diverse vi celebrano le proprie funzioni, e così anche la "nostra" liturgia romana ha preso le sembianze della Riforma, così linda, asciutta, dimessa. Violini suonano al posto dell'organo e del coro. Il Padre Nostro è recitato, ma anche il Santo e l'Alleluja. Niente immaginette sulle bianche pareti. L'ascesi è un po' protestante anch'essa: ogni domenica sera, alle dieci, i giovani riempiono la chiesa, e non ci sono le frasi sbiascicate controvoglia e quell'aria a metà tra il passivo e il disincantato che accompagna le messe nostrane. La gente risponde forte e chiaro, le mani si stringono e gli occhi si incontrano al momento della "pace", "peace with you" dicono convinti i cattolici della Boston University, e per la comunione prendono il pane e bevono il vino. Anche l'omelia ha qualcosa del fervore protestante, soprattutto se a tenerla è il prete più anziano. Un paio di settimane fa qualcuno si è commosso. "Siete la speranza di una nuova evangelizzazione, col vostro esempio di fede potete riconquistare l'Occidente. Ora chinate il capo e lasciate che impartisca su di voi una speciale benedizione". E' la chiesa di Benedetto, libera nella laica nazione americana, lucida, vitale, convinta.

A Salem, la notte di Halloween. Giriamo quel grande baraccone che è diventata la città di mare dove nel diciassettesimo secolo si tennero le famose esecuzioni contro le streghe. Ora ci vanno i turisti del Massachusetts vestiti da Bush e da peni giganti, che per gli Americani di sinistra è un po' la stessa cosa. Qui a Salem più che streghe si vedono carnevalate. Ma è davvero cambiata l'America puritana, sotto lo smalto delle bancarelle e delle mele glassate? Me lo chiedo quando in mezzo alla via intasata di gente si apre un cerchio di uditori, in mezzo c'è un tizio che sta in piedi su una cassetta di legno. Con un megafono, assistito da un amico, o un parente, legge versi della Bibbia, e invoca la punizione divina sui peccatori. Mi danno un foglio rosso scarlatto, a vignette, tipo quelle che leggi sul New York Times o sul Boston Globe della domenica. Solo che qui si parla di tutt'altro: «cerchi di essere un dignitoso cittadino, ti preoccupi dell'ambiente e della gente senza casa... pensi, se c'è un inferno, è fatto per gli altri. Ma la verità è che l'inferno non è un posto così esclusivo. Non devi essere un maniaco omicida o un violatore dei diritti umani per andarci. L'inferno è fatto da peccatori ordinari». Poco più in là, stessa scena, altro fanatico, altra cassetta: «pentitevi, finché siete in tempo!». Qualcuno gli grida frasi ingiuriose, molti lo ignorano. Qualcun altro annuisce, e applaude. Io penso alle suorine padovane, ad Assisi, ai chiostri rinascimentali, e misuro con un sorriso la distanza dell'oceano.

Pubblicato da

francesco c.

a

6:21 PM

2

commenti

![]()

Saturday, October 28, 2006

Ancora ads nella campagna per il midterm. Ma stavolta i democratici inciampano sulle staminali

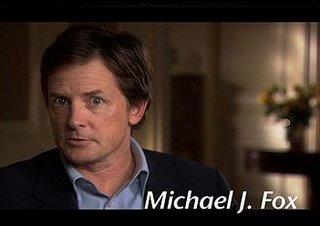

Aveva cominciato con l'endorsement per la candidata democratica in Missouri Claire McCaskill, in cui appariva per quasi un minuto afflitto dal tremore tipico dei malati di Parkinson, invitando a votare contro il rivale repubblicano che si oppone alla ricerca sulle cellule staminali. Michael J. Fox, l'eroe degli 80s reaganiani, dei Ritorno al futuro parte I, II e III, degli skateboard e delle Tv series ultraconservatrici, è in lotta contro la malattia da un decennio, scomparendo dagli schermi, ma è ancora giovane, e certo l'immagine che presenta in questi giorni al pubblico è molto forte (se non si vuole credere all'accusa che gli è stata rivolta di avere esagerato notevolmente il tremore per dare maggior pathos allo spot elettorale).

Michael J. Fox, l'eroe degli 80s reaganiani, dei Ritorno al futuro parte I, II e III, degli skateboard e delle Tv series ultraconservatrici, è in lotta contro la malattia da un decennio, scomparendo dagli schermi, ma è ancora giovane, e certo l'immagine che presenta in questi giorni al pubblico è molto forte (se non si vuole credere all'accusa che gli è stata rivolta di avere esagerato notevolmente il tremore per dare maggior pathos allo spot elettorale).

Ora Fox ha firmato un nuovo ad per il candidato democratico al senato Ben Cardin, del Maryland, ripetendo le stesse accuse contro l'opponente Michael Steele: "George Bush and Michael Steele would put limits on the most promising stem cell research. Fortunately, Marylanders have a chance to vote for Ben Cardin. Cardin fully supports life-saving stem cell research. It's why I support Ben Cardin". L'idea che i democratici vogliono far passare è di una scelta tra civiltà e barbarie, tra ragione e dogmi religiosi, tra libertà e veti.

Ma Cardin non aveva fatto i conti con un piccolo particolare: Monica Turner, pediatra, malata di sclerosi multipla, che ha risposto al messaggio democratico con un altro ad, severo ma discreto - e anche più dignitoso. "Ben Cardin sta attaccando Michael Steele con spot falsi e di cattivo gusto. Sta usando la vittima di una terribile malattia per terrorizzare la gente solo per il suo personale tornaconto elettorale. Cardin dovrebbe vergognarsi".

Ma non basta. Steele è a favore della ricerca staminale, a patto che non distrugga gli embrioni. E la Turner spiega: "c'è qualcosa che dovreste sapere a proposito di Michael Steele. Egli sostiene la ricerca sulle cellule staminali, e si prende cura profondamente di coloro che soffrono per le malattie. Come lo so? Sono la sua sorella minore. Ho la sclerosi multipla, e so che lui si prende cura di me".

Pubblicato da

francesco c.

a

11:19 PM

1 commenti

![]()

Sunday, October 22, 2006

La sfida elettorale in Massachusetts. Toni postmoderni e un po' surreali. E gli "ads" si rispondono a vicenda

A poche settimane di distanza dalle midterm elections, il partito repubblicano, che tutti i sondaggi danno nettamente indietro rispetto al contendente democratico, sta reindirizzando i propri finanziamenti ai candidati locali per una campagna mirata. Il GOP punta ora a salvare il salvabile, dove la sfida con i democratici si gioca sulla linea di pochi punti percentuali, mentre i fondi vengono sottratti ai contesti dati ormai per persi. Il caso Fowley, il consulente repubblicano di Washington costretto alle dimissioni da ogni incarico dopo la pubblicazione di email in cui circuiva ragazzini sedicenni che studiavano per entrare nello staff del Congresso, sembra avere affondato gli sforzi compiuti all'inizio di settembre da Bush, quando i repubblicani avevano brillantemente recuperato punti percentuali dopo una serie di accattivanti discorsi del Presidente.

A poche settimane di distanza dalle midterm elections, il partito repubblicano, che tutti i sondaggi danno nettamente indietro rispetto al contendente democratico, sta reindirizzando i propri finanziamenti ai candidati locali per una campagna mirata. Il GOP punta ora a salvare il salvabile, dove la sfida con i democratici si gioca sulla linea di pochi punti percentuali, mentre i fondi vengono sottratti ai contesti dati ormai per persi. Il caso Fowley, il consulente repubblicano di Washington costretto alle dimissioni da ogni incarico dopo la pubblicazione di email in cui circuiva ragazzini sedicenni che studiavano per entrare nello staff del Congresso, sembra avere affondato gli sforzi compiuti all'inizio di settembre da Bush, quando i repubblicani avevano brillantemente recuperato punti percentuali dopo una serie di accattivanti discorsi del Presidente.

Ma non ci sono solo i rappresentanti in parlamento. A novembre gli Statunitensi andranno alle urne anche per eleggere i governatori dei singoli Stati. In Massachusetts la sfida è dura, in questo stato ultraliberal l'attuale reggenza è repubblicana, un po' come succede a New York: apparenti paradossi di quel pragmatismo del buongoverno che porta gli Americani a tenere faccende locali e nazionali in due sfere rigorosamente separate. I democratici sono dati in discreto vantaggio, ma l'impressione è che la sfida sia ancora aperta. Candidata dei repubblicani è Kerry Healey, lieutenant governor, cioè vicegovernatrice uscente, biondina, ordinata, elegante con sobrietà, sembra uscita da una riunione di condominio, efficienza e discrezione. Deval Patrick corre per la sinistra. Molto, molto classico e politicamente corretto. Nero, avvocato, giovane e attraente, immagine soft da bravo ragazzo un po' idealista, classica storia di povere origini e classici sacrifici e classica affermazione personale, slogan logoro ma sempre piuttosto efficace - insieme possiamo, together we can (e non importa se la candidata dei Verdi dice che glielo hanno preso in prestito, senza chiedere, ovviamente).

Candidata dei repubblicani è Kerry Healey, lieutenant governor, cioè vicegovernatrice uscente, biondina, ordinata, elegante con sobrietà, sembra uscita da una riunione di condominio, efficienza e discrezione. Deval Patrick corre per la sinistra. Molto, molto classico e politicamente corretto. Nero, avvocato, giovane e attraente, immagine soft da bravo ragazzo un po' idealista, classica storia di povere origini e classici sacrifici e classica affermazione personale, slogan logoro ma sempre piuttosto efficace - insieme possiamo, together we can (e non importa se la candidata dei Verdi dice che glielo hanno preso in prestito, senza chiedere, ovviamente).

Fa un po' ridere la sfida in Massachusetts, che in America è uno degli stati più ricchi, più sicuri, più socialmente tutelati, più intellettualmente sofisticati. Fa un po' ridere una sfida in cui ciascuno ha giocato a chi coccola di più gli elettori. Non dicono: vi abbasso le tasse, no, vi abbasso ancora le tasse. E nemmeno: fermiamo il crimine, ma fermiamo alcuni deplorevoli episodi di criminalità. Probabilmente l'elettore medio in Massachusetts si chiede perchè dovrebbe ancora esserci crimine. La gente è talmente sicura della propria inclinazione progressista che persino la candidata repubblicana si presenta dicendo: "anch'io sono per la ricerca sulle cellule staminali embrionali, anch'io sono per l'aborto", preoccupata di prendersi la propria patente di laicità, di non perdersi il voto dell'80% di democrats, mentre da sinistra si risponde con più diritti agli immigrati e energie alternative. Così, però, si rischia di annacquare la sfida. E allora, la differenza la si cerca nei candidati.

La battaglia degli "ads", degli spot elettorali, è un buon esempio. Esauriti i noiosi argomenti sugli sgravi sulla benzina, Healey è passata all'attacco su temi strettamente personali, citando alcune dichiarazioni in cui Patrick difendeva Ben LaGuer, un tizio condannato ad anni di prigione per molestie e violenze sessuali su una donna di cinquantanove anni, dicendo che era "eloquent and thoughtful". Lo slogan, molto forte, che chiude lo spot ("Deval Patrick, he should be ashamed, not governor") stride un po' con l'aspetto familiare e rassicurante della Healey, e le note al pianoforte e gli interni eleganti che accompagnano i suoi messaggi. Ma in un punto la Healey ha fatto breccia: il suo contendente ha voluto offrirsi agli elettori con una storia personale di ascesa e fatica. Ha citato lungamente la propria carriera, i propri studi (guess what... Harvard, naturalmente). Ha portato Clinton in centro a Boston per dire che di Patrick, sì, ci si può fidare. Ok, se l'obiettivo deve stare su di lui, si sono detti i repubblicani, divertiamoci un po'. Patrick si è difeso. Lo ha fatto in un modo che solo qui può funzionare, e cioè con puntiglio quasi maniacale. Alla solita lagna democratica - poveri vecchietti che si chiedono se con i repubblicani potranno ancora permettersi di vivere nella propria casa - ha affiancato nuovi ads con risposte piccate all'attacco della Healey. Ha chiamato a testimoniare Martha Coakley, compassata procuratrice del Middlesex, per dire che i repubblicani sanno solo offrire "negative ads". E lo stesso ripete un altro ad, "dopo anni di malgoverno... dai repubblicani solo negative ads". Il Boston Globe commentava sarcastico: "nuovo spot di Patrick, che accusa gli spot di Healey". Cioè: non c'è più niente di cui parlare, parliamo della campagna stessa. Molto postmoderno.

Patrick si è difeso. Lo ha fatto in un modo che solo qui può funzionare, e cioè con puntiglio quasi maniacale. Alla solita lagna democratica - poveri vecchietti che si chiedono se con i repubblicani potranno ancora permettersi di vivere nella propria casa - ha affiancato nuovi ads con risposte piccate all'attacco della Healey. Ha chiamato a testimoniare Martha Coakley, compassata procuratrice del Middlesex, per dire che i repubblicani sanno solo offrire "negative ads". E lo stesso ripete un altro ad, "dopo anni di malgoverno... dai repubblicani solo negative ads". Il Boston Globe commentava sarcastico: "nuovo spot di Patrick, che accusa gli spot di Healey". Cioè: non c'è più niente di cui parlare, parliamo della campagna stessa. Molto postmoderno.

Così la politica ripiega su se stessa qui in Massachusetts, con sfumature un po' surreali. Funzionerà?

Pubblicato da

francesco c.

a

7:48 PM

1 commenti

![]()

Saturday, October 14, 2006

L'insostenibile leggerezza dei nostri parlamentari

Il Darfur è in Libano, no, è uno stile di vita, Mandela sta in Brasile, è una figura dibattuta, è un avvocato, Guantanamo è in"Afagnistan", anzi, in Iraq, la Consob, la Consob... che cos'è la Consob?

Spassosissimo e doloroso articolo della Rodotà, che riprende un quiz delle Iene: clicca qui.

Non è demagogia, nichilismo antiparlamentare, è l'allegra ignoranza - bipartisan - dei nostri politici.

Pubblicato da

francesco c.

a

6:59 AM

0

commenti

![]()

Wednesday, October 11, 2006

New York.

Chinatown, mezzogiorno. Metto piede sul marciapiedi grigio d’asfalto e di sporco. Il bus ci vomita in mezzo alla via, senza riguardo. E’ Canal Street, e sembra un canale davvero, un canale veneziano intruppato di turisti, di venditori ambulanti, di macchiette, di popolaccio. La via è lunga, segue le dolci colline che in un tempo remoto segnavano coi loro declivi Manhattan e che ora soffocano sotto eserciti di taxi giallo scuro. Le puoi vedere se guardi in lontananza, verso un improbabile orizzonte: perché New York è una città dal respiro verticale, non è facile spostare gli occhi dai palazzi che crescono verso l’alto. Con la valigiona mi faccio strada in mezzo alla folla, “the folks” come dice Sally, l’amica della Anna. Mi tornano in mente ora, le parole snob dell’elite ebraica newyorkese. Spinte, grida, biancheria sui balconi, scritte bilingue – ma anche monolingua, perché no, cantonese ovviamente, a Manhattan ormai vivono trecentomila cinesi, chi li ferma più. Solo un secolo e uno sputo fa erano gli ebrei quelli che si accalcavano negli slums della midtown, che sbiascicavano il loro yiddish mentre il jazz fermentava dentro al crogiolo delle razze e delle culture.

“No Francesco, non è il meltin’ pot – mi ha rimproverato Carlos, ecuadoregno, collega alla BU – quello è un concetto novecentesco, vecchio, superato”. Altro che crogiolo, al massimo ora ci si fa una pizza. “Sì, l’American Pizza. E’ il nuovo modello di integrazione statunitense”. Che sarebbe? “C’è una pasta comune, una base uguale per tutti, e poi ognuno aggiunge quello che ha, senza cancellare le identità rispettive – e i rispettivi odori – solo sommandoli”. Come una pizza americana. L’integrazione del Ventunesimo secolo insomma è più che altro una convivenza neutra e acritica, una coabitazione senza contaminazioni, tollerante, molto competitiva.

Il concetto mi piace, Carlos ha ragione, guarda come cambia la città ora che finalmente esco esausto da questa Chinatown sozza e puzzolente. Sbarco in Upper East Side, il quartiere dei vip mi dicono, ma l’ostello sulla mappa è un po’ troppo Upper, quasi all’angolo di Central Park; pochi vip dunque, semmai un residuo di borghesia ormai in fuga da questi lidi, e dignitosi isolati di verde e di grigio e di rosso scarlatto. Molti neri per le strade, poco più in là cominciano Harlem e Bronx, un altro mondo, a me sconosciuto come alla maggior parte dei cittadini del centro.

La mattina era cominciata con un sussulto drammatico. La sera prima, a Boston, meeting in birreria, tutti insieme noi del gruppo degli studenti internazionali: “allora, pronti alla fermata della metropolitana alle sette precise, anzi no, facciamo sette e cinque, così abbiamo il tempo di raccattare una mezza colazione in mensa”. L’autobus per NYC partiva alle otto, il tempo di attraversare la città con la T line (la lentissima metropolitana bostoniana) e di essere in stazione puntuali. Mi raccomando, mi raccomando, ci eravamo ripetuti vicendevolmente.

Risultato: alle sette e dieci del mattino arrivava Lorena, alle sette e quindici Carlos ma si dimenticava il biglietto in camera, e tornava a prenderlo. Alle sette e venticinque spuntava Buket, di Solenn nessuna traccia, poi apprenderemo che era partita alle sei e cinquantacinque col terrore di perdere il bus. Alle sette e quaranta la mia sveglia esausta suonava un’ultima volta, mi sveglio di soprassalto, vedo l’ora e impreco, salto su dal letto come una molla, mi infilo la maglia e esco dalla stanza di corsa senza neanche fare pipì, col trolley che mi rumoreggia dietro come un vecchio vagone. Nella hall del palazzo decido di fare l’upper class man e chiedo al portiere di chiamarmi un cab, please. Perso l’autobus: il taxista corre veloce ma non abbastanza. Lorena Carlos e Buket sono già in viaggio, nervosissimi. Hanno lasciato il mio biglietto allo sportello della compagnia, per convincere le signorine hanno inventato una storia drammatica di coincidenze perse e di guasti alla metropolitana. Io arrivo e rovino tutto: “ah ah, scusatemi, quando non si sente la sveglia…” Prendo il bus delle otto e mezza. Appena si accendono i motori e il veicolo fa cinque metri mi arriva un sms da Miguel, il grande assente: “wait 4 me i’m coming”. Bye bye, Miguel. Che disastro.

Siamo arrivati a New York alla spicciolata, come un’allegra e discreta invasione, ovviamente del tutto inosservata in un’isola che ogni giorno di invasioni ne sopporta a centinaia, migliaia. Abbiamo guardato tutto il possibile in soli tre giorni, scivolando dalla upper alla lower Manhattan, dalla quinta strada a Soho, dall’Empire State a Ellis Island, un giro molto turistico, così, per farci un’idea. Io ho un’impressione netta, e cioè che New York e l’America vivono due esistenze separate, sono come una sfera che ne contiene un’altra, o come gli anelli delle olimpiadi che si intersecano ma non si tangono. La grande nazione americana ha fornito solo la pista di lancio per una città che è un sedimento comune dell’Occidente, del mondo, di tutti noi. Svettano le bandiere a stelle e strisce sopra l’entrata dei grattacieli, ma chi se le fila, New York guarda a se stessa e al proprio mito meritato, alla propria epopea scintillante e polifonica, alla vocazione cosmopolita che la distingue dal severo e compassato New England al quale, ci tiene a ribadirlo, non appartiene. In autobus una vecchietta mi chiede da dove vengo: Italia, rispondo. E lei? “California”, fa. Sì, è sbarcata qua ventitré anni fa e non se n’è più andata. Quando parla di Manhattan le brillano gli occhi: “overwhelming”, che significa schiacciante, ma a lei piace, è schiacciante questa città che in un giorno ti offre tutto, che si apre come un grande pomo dorato. “The roughest city”, la città più rude, più sgarbata, aveva detto con un certo rimprovero Michael, americano del Tennessee – del dolce, languido, profondo Sud. E’ vero, a New York non ci sono le buone maniere del resto degli States, la gente parla veloce, è scettica e imperturbabile. Come mi scrive Anna, che la Grande Mela la conosce meglio dei newyorkesi: "è cinica, diretta, indipendente e incoerente... sporca, a volte puzzolente (8 milioni che vivono in un isola...!!!!), è simpatica e antipatica, è New York, dal barbone alla lady".

Sì, c’è un certo sadomasochismo in questi newyorchesi che si lasciano sedurre e schiacciare, che soffocano nel caos e nel traffico, ma anche nelle mostre, nei concerti, nelle parate.

E sopra a tutti, gigante, maestoso, Central Park…

Pubblicato da

francesco c.

a

7:47 AM

2

commenti

![]()

Friday, October 06, 2006

Università e community

E’ buffo, ma Boston mi suscita le stesse sensazioni di Padova. Stasera la giravo per conto mio, dopo la classe del pomeriggio. Ha quell’aria di familiarità propria delle città universitarie, le dimensioni ridotte, il tran tran studentesco con le consuete vagonate di studenti che si affannano su e giù per i marciapiedi tra una lezione e l'altra.

Al di là delle ovvie differenze, c'è una cosa che però Padova, anzi credo l'università italiana non ha, e che Boston invece, come le colleghe statunitensi, ci tiene a preservare: è la comunità studentesca, il campus, inteso più come condivisione della vita universitaria che come il luogo fisico dove trovano spazio le facoltà e i dormitori e le mense. Vita pulsante. Associazioni, siti web, dibattiti, giornali, competizioni, meeting, gruppi di lavoro, sport, sport - tanto sport - e immensi caseggiati che svettano su Commonwealth Avenue come alveari, come vivai, dove la gente dorme, mangia, beve, studia, scherza, piange, si riproduce. BU Today si chiama il sito "prima pagina" del campus.

L'università è prima di tutto un'esperienza, un'esperienza collettiva. Hai un goal - ognuno si porta dietro nello student status l'anno previsto di graduation, come dire, no perditempo - una potente rete di relazioni tutta online (http://bu.facebook.com) e una comunità più piccola, fatta da quelli del tuo piano, o, se vivi nelle luxury brownstones, da quelli del tuo palazzo. Soprattutto, questi sono i tuoi quattro anni per il futuro. Il primo è una macedonia, puoi fare di tutto, non devi scegliere, solo provare, sperimentare. Poi prendi una decisione. E gli altri tre anni si lavora. Tutti frequentano le lezioni, tutti partecipano alle discussion section, certe volte è una selva di braccia alzate. Siamo qui, e "facciamo bene", come dicono gli Americani. Per noi come individui, per noi come squadra. Efficiente e unita. Se perdi tu, non perdi da solo, è la squadra che perde.

L'università americana avrà i suoi difetti, ma ha capito una cosa importante: l'obiettivo è farti uscire dandoti qualcosa. Forza, grinta, preparazione, voglia di fare, voglia di far bene. Saremo più colti, più profondi, più complessi noi Italiani: ma certo che a pensare a come io e i miei colleghi ci affanniamo per conquistare il trenta e lode, alle nostre interrogazioni fatte sbobinando le parole del professore, alle riverenze e gli sdilinquimenti, e poi ai laureati in lettere che riempiranno scaffali del supermercato per il resto della loro vita, che con la specializzazione in beni culturali compileranno il depliant turistico del loro paese... be', mi spiace, ma mi viene un po' da ridere. E da piangere.

Pubblicato da

francesco c.

a

8:15 AM

1 commenti

![]()

Good Day, Mate!

saturday morning brunch

il sottoscritto, Giorgia, Miguel, Solenn, Carlos

Harvard Campus, con Lorena e Miguelito

Charles Bridge! Da sinistra, Alex, io, Buket, Giorgia, Lorena, Solenn, Mathieu

io e Carlos al Boston Common

oohh, nouvelle cuisine, les champs elysées, maurice chevalieee-eer!

Pubblicato da

francesco c.

a

7:45 AM

1 commenti

![]()

Thursday, October 05, 2006

"Bush è un fascista?"

Class discussion, questo pomeriggio. Ho ammirato il buon senso anglosassone, ancora una volta. L'epicentro è, come al solito, il corso di Comparative Fascism, la mia finestra aperta sulla politica americana, il barometro di quell'America color blu cobalto che alle scorse elezioni qui a Boston ha regalato a John Kerry il 78% dei voti. Prendi Sean, per esempio. Biondino, magrissimo, spigoloso, occhialoni, sulla t-shirt ha una spilletta "ho votato" (alle primarie, si intende), su internet aderisce a: "Responsible Gun Control", "People for a Democrat Majority this November", "I Support Gay Marriage Because Marriage is About Love", "Keep the Estate Tax", "Illegal Immigrants are People Too", "Students Against Hitler". Prendi David, very liberal si autodefinisce, prendi Katie, che supporta la campagna per la rielezione del governatore democratico del suo stato, il Wisconsin, very liberal pure lei. Prendi Zatlin, il professore, probabilmente ebreo, sicuramente leftist. Al termine della lunga lezione lancia il sasso: dopo tutto quello che avete letto e dibattuto su nazismo e fascismo, che Bush vi piaccia oppure no... lo considerate un fascista?

Mi corre un brivido giù per la schiena, penso all'Italia, a Padova, ai cineforum sull'involuzione autoritaria del capitalismo, al prof. Lanaro che in campagna elettorale fa gli appelli di voto al termine della lezione, "votate come dei coglioni!", alle scritte oscene sui muri dei cessi: antifascismo militante, parole poche mazzate tante. Penso alle risposte viscide che darebbero i nostri docenti - "ecco, forse non è esattamente definibile fascismo, ma certo è innegabile che alcune caratteristiche...", "il fascismo del terzo millennio, travestito da capitalismo...", "figlio dell'America profonda e fondamentalista..."

No, no, no. "Oh, definitely, no". Una sfilza di no dagli studenti di sinistra americani. Smorfie di disapprovazione, di fastidio. Come davanti a una domanda tendenziosa, poco seria. Argomenti: la democrazia americana non è in pericolo, i repubblicani non vogliono il monopolio dell'informazione, non usano la violenza come strumento della lotta politica, non pensano a mettere in galera i propri avversari. Anche: "tutti i media criticano il presidente, faccio fatica a sentire una voce favorevole". Sono contento di voi, ragazzi, dice il prof.: sono del tutto d'accordo, Bush ci può non piacere, ma NON è un fascista, checchè ne dica Noam Chomsky. Ricordiamocelo. Non scherziamo con la storia.

Ecco, è qui il cuore di questa grande nazione, nel buonsenso. Voteranno democratico o repubblicano i cittadini degli Stati Uniti, alle prossime elezioni del mid-term, non importa. United we stand: non è solo un vecchio motto, un adesivo sul finestrino posteriore delle auto...

Pubblicato da

francesco c.

a

4:35 AM

5

commenti

![]()

Tuesday, October 03, 2006

Diario di viaggio / Laura

Laura. Nel complesso non è male. E’ una questione di come la prendi, e di come lei decide di prenderti. Se accetti il suo nervosismo impersonale e le sfuriate episodiche le cose possono funzionare. Chiudi un occhio, chiudili entrambi, sorridi. A me piaceva che con quel suo modo brusco e sfrontato portasse a galla le tensioni e i rancori e in questo modo li esorcizzasse, li spazzasse via con una manata. Era un residuo di vitalità in una gioventù priva della voglia di litigare. Il primo scontro lo abbiamo avuto un paio di settimane dopo l’arrivo. Più che uno scontro è stato un fulmine a ciel sereno, un temporale estivo. Così violento, così inutile, così passeggero. Lei si è arrabbiata per la questione del ristorante, della colletta per la festa, del fatto che, insomma, del… a dire il vero non sono sicuro di aver capito perché. Quando gliel’ho chiesto si è arrabbiata ancora di più e mi ha detto che “Francesco, proprio non capisci”. Solleticava la mia insicurezza con le donne, quel senso ruvido di inadeguatezza, di sentirsi fuori posto. Ho pensato che ce l’avesse con me, che fosse qualcosa di personale. Ma non era così. Quando gridava gli occhi le si arrossavano, vedevo che aveva voglia di piangere. Poi mi è venuta a cercare, facciamo pace, ha detto. Era chiaramente una valvola di sfogo, una breccia di rabbia e di rivolta, che si è aperta in una città che, forse, non le è mai piaciuta.

Boston è troppo fredda, dice. "La gente non ha davvero voglia di fare amicizia, sono solo molto gentili”. Lei l’ha presa in modo strano, questa trasferta americana, come una parentesi di distrazione, un’evasione un po’ disordinata. Lo dice: "è la mia terapia". Chissà.

Da quando è arrivata ha avuto tre o quattro uomini nel suo letto. Con uno ci ha fatto l’amore. No, no, che amore, sesso, solo sesso: “io l’amore lo faccio quando ci metto il cuore”. Uno solo, un californiano. Lei aveva bisogno di un po’ di divertimento, lo ha conosciuto in metropolitana, hanno bevuto e sono andati a letto insieme. Poi lui è scivolato via, quando sui rami degli ippocastani di Bay State Road hanno cominciato a cantare gli uccelli e la via ha preso contorni più definiti, mentre il cielo schiariva. A lei non è piaciuto molto, ma non importa, va bene così.

E gli altri? Amici, dice. Ci hanno provato? Sì, tutti, dice. Lei c’è stata? No, dice. Non è quel tipo di ragazza. Erano tutti residui di feste e bevute, ospiti di una notte che passavano per la stanza-ostello e che lei ha voluto non lasciare sul pavimento. Ma hanno solo dormito, e quando allungavano le mani, “non è proprio il caso”, diceva Laura; e loro, nel buio, si giravano dall’altra parte, rassegnati. Le piace fare la sorella, “fratello” e “sorella” sono parole che usa spesso per magnificare le sue amicizie veronesi. Ci crede, anche se esagera. Suo papà se n’è andato in modo brusco, non nel senso che è morto, nel senso che l’ha lasciata là, sulla strada, o quasi, con un fratellino e una madre fragile. Lei si è dovuta reinventare. E i suoi amici sono diventati un nuovo nucleo, una famiglia allargata. Fratelli e sorelle. Come l’hai presa? Cosa, risponde. Di tuo padre… Ah, dice, me lo sono lasciato alle spalle. Non me ne importa più niente. Sto bene ora. E’ semplice, lui è un bastardo e non ci merita. Ma noi andiamo avanti benissimo senza di lui.

Laura quando arriva alla mensa cammina svelta, nervosa. E’ alta, la si vede da lontano. Saluta tutti, ci tiene a sorridere sempre. L’altro giorno Daniel, lo spagnolo, le ha chiesto se stava meglio. Meglio? Meglio di cosa?, ha risposto lei. Meglio di ieri sera… dice lui. Laura ha sorriso impaziente: ma stavo benissimo ieri sera. Sto sempre bene, io! Oh, sì. Daniel è stupito. Sussurra: non mi sembra proprio… Ma Laura è lontana.

Pubblicato da

francesco c.

a

5:01 AM

0

commenti

![]()

Thursday, September 07, 2006

Lezioni americane. Di scuola, e di tolleranza

L'America è anche quel posto dove accanto ai banchetti della Citizen's Bank che ti invitano ad aprire un conto e a pagare la stratosferica retta universitaria puoi trovare un mosaico di tutte le religioni. Ieri mattina si sono posizionati ordinatamente, sul grande marciapiedi di granito grigio di Comm Ave, uno dopo l'altro: tavolini con cartelli, opuscoli, bandiere, tappeti, libri sacri. Croci, stelle, lune, triangoli, arcobaleni.

Quando al momento dell'iscrizione mi era stato chiesto di cerchiare la mia preferenza religiosa in una lista lunghissima che includeva l'animismo e i culti eschimesi non l'avevo presa tanto sul serio, e invece. Ieri l'ho vista all'opera, l'America della nuova evangelizzazione, brulicante di vita, di opzioni, di libertà. Ebrei, luterani, battisti asiatici, chiesa dell'intervarsity, fratellanza cristiana unita, vita novis, induisti, cattolici, islamici. Sì, anche loro: "join the Islam!", dice il cartello con toni amichevoli e inoffensivi. Intanto Ahmadinejad chiede l'epurazione dei professori secolarizzati dalle scuole iraniane. Rivoluzione americana e rivoluzione islamica, buffo che tutte e due si chiamino nello stesso modo, una protesa al cambiamento, fertile, esaltante, progressiva, l'altra cupa e violenta, una purga, una pugnalata nel ventre.

---

A mi chi chiede come siano le lezioni americane rispetto a quelle tenute in Italia, rispondo così. Scordatevi un professore che spiega con la la supponenza, l'autoreferenzialità, la profondità degli italiani. Scordatevi una massa di studenti che ascoltano, scrivono, passivamente rigurgitano. Non è così che funziona qua, non potrebbe farlo. Suppongo che sia perchè volenti o nolenti noi restiamo gerarchici e vassallatici, lasciamo sopravvivere l'ossequio e il timore dei ruoli. E un gigantesco complesso di inferiorità verso la nostra bella cultura e il nostro ingombrante passato. Molti dei miei docenti in Italia mal sopportano le interruzioni, sono sgarbati e sbrigativi. Molti si stupiscono dell'ignoranza della platea, la caricano di moralismo cattedratico. Penso alle lezioni di storia contemporanea, che pure restano tra le più belle che ho seguito. Alcuni addirittura chiedono agli studenti di non intervenire: che senso ha che un marmocchio appena entrato nella Cultura dalla porta di servizio dibatta con un professore con quarant'anni di ricerca e venticinque di insegnamento alle spalle?

Le lezioni americane sono un'altra roba. Un signore più o meno amichevole ma in genere molto ironico siede al capo di un grande tavolo, o sta in piedi davanti a due o tre file di sedie. Presenta contenuti e confini del corso con precisione, rapidità ed esattezza. Invita gli studenti a parlare, anzi, fa di più, assegna esposizioni, relazioni orali, discussioni a cui partecipare con assoluta frequenza. E i giovani statunitensi rispondono con assoluta naturalezza.

Questo pomeriggio il prof. Zatlin, a Comparative european fascism, dopo essersi seduto e aver tenuto una stringata introduzione al corso, ha chiesto a ciascuno di noi di fare un resoconto dell'estate. "Give an example of an authoritative experience you had during the summer". Sì, così. Parlare di qualcosa di autoritario che ci è capitato. Immagino cosa provocherebbe una simile indicazione sugli studenti italiani. Io stesso ho passato trenta secondi penosi, mentre uno alla volta i miei colleghi americani si esibivano in storie di maltrattamenti da parte dei superiori, di funzionari doganali, di camerieri sgarbati, a pensare a cosa raccontare a questo tizio che supponevo dovesse parlare di Hitler, Mussolini, Franco, Szalasi. Me la sono cavata con una battuta. Ma che infantili, ho pensato. Ci può essere una cosa più idiota? Cosa c'entra col tema del corso? Un corso difficile, poi...

Poi abbiamo visto il Trionfo della volontà di Leni Riefenstahl. Alla fine, quarantacinque minuti di interventi. Quarantacinque! Questo è bellissimo: le opinioni qui contano davvero. Anche se certe volte sono un po' piatte e banali, anche se il professore deve fare la doppia fatica di ascoltare e rielaborare quel che gli viene detto, fornire risposte, conferme, approfondimenti. La gente parla, lo fa con piacere e voglia di confrontarsi, semplicità e schiettezza. In compenso, il livello mi sembra più basso del nostro. Inutile nasconderlo. Non c'è grande sistematicità, l'impressione un po' fastidiosa è che le cose si fermino alla superficie. Ma per questi tipici pregiudizi europei voglio aspettare ancora un po'.

Pubblicato da

francesco c.

a

4:43 AM

1 commenti

![]()

Sunday, September 03, 2006

Martha's Vineyard

Alle 23.30 il piccolo traghetto tocca il molo di Vineyard's Haven. Io e Giulia eravamo saliti sul ponte, nel buio, in mezzo a quella strana pioggerellina atlantica che ti si spruzza addosso come vapore, ma non avevamo visto niente, solo neri flutti. Un po' paurosi. Scendiamo intorpiditi. Ci sono dei taxi per noi ultimi viaggiatori, ma costano un sacco. Ketty parla col conducente dei bus, e ci mettiamo d'accordo per una corsa straordinaria. Noi quattro italiani, e Tim, un ragazzo australiano. Sembra uno di quegli autobus dei fumetti americani, massiccio, rombante. Le frasche battute dal vento e dai bordi del veicolo sembrano quelle di Jurassic Park. L'ostello è nei boschi, dopo venti minuti di sobbalzi. Non si vede niente, camminiamo nella notte sulla ghiaia, poi la casetta, è carina, una delizia, gentilmente illuminata, apparentemente deserta. Tim c'è già stato e apre la porta con una chiavetta. Niente receptionist, è ovvio, ci prendiamo noi gli asciugamani e le lenzuola. Tutto è molto green: meglio l'asciugamano della scottex; meglio chiudere l'acqua mentre ci si insapona; meglio un filo d'acqua mentre ci si lava i denti. Ketty e le altre si accomodano nel dormitorio maschile, in quello femminile c'è una coppia che fa l'amore. Poi li vedremo scendere: prima lui che va a farsi la barba perché lei dice che la punge, poi lei stessa, in lacrime, seduta sul bancone della cucina. La storia ci fa un po' ridere. Martha's Vineyard fa parte delle mete ambite dei bostoniani durante i week-end estivi, primaverili e autunnali. La prima, e più prestigiosa, resta ovviamente Cape Cod, che dall'isola dista poche decine di chilometri. Lì c'era la villa di JFK, di John John, di Ted, insomma di tutta la dinastia Kennedy. Martha's Vineyard e Nantucket, le due isole, restano in secondo piano, ma comunque d'agosto si riempiono di turisti. Qui sono stati Hemingway, Spielberg, John Belushi.

Il vento ha spazzato il promontorio tutto il giorno. Scogliere colorate, di grigio, di marrone, di arancio. E tutto quel verde! Al ritorno un ragazzotto di lontane origini italiane ci ha portato fino a Boston, due ore di passaggio. Lo scopo era meno nobile delle apparenze: ci ha provato con Giulia, e poi anche con Giorgia. Con me no: strano, vero?

Aggiungo qualche foto, anche se non si dovrebbe, anche se il racconto perde un po' il suo scopo.

L'ostello

Davanti all'ostello...

West Tisbury Road

Pittoresco

Scogliera a Gay Head

Il faro di Gay Head

Pubblicato da

francesco c.

a

8:37 PM

0

commenti

![]()

Friday, September 01, 2006

Dalla stanza di Myles Standish Hall

Non è ancora come la descrive Tom Wolfe, la vita universitaria. Da ieri siamo nelle nostre camere, e tutto è ancora in rodaggio. Ci sono i freshmen, le matricole, che sono venuti qui per fare i vari check-in e seguire l'orientamento; mancano i sopohomore, i junior student, i senior, e via via risalendo l'ordinata gerarchia dell'università americana.

Sono a Myles Standish Hall, un palazzone degli anni venti adattato a residence studentesco cinquant'anni fa, in East campus. Sto in una singola all'interno di una suite con altri tre studenti, tutti americani. Ho visto i loro nomi scritti su un foglio incollato sulla porta, e vengono dal Maine e dall'Arizona. Tutte le camere sono cablate con la connessione a Ethernet e in gran parte del campus è attiva una rete wireless che consente di connettersi particamente ovunque. E' la nazione di internet.

C'è qualcosa di realmente vivo in questa civiltà americana. E' chiaro che nel dilemma irrisolto tra uguaglianza e libertà essa ha scelto quest'ultima. Certo, la legge garantisce uguaglianza di diritti, ma è solo un punto di partenza. La società è tutta modellata da questo sperimentalismo selvaggio e dinamico. Le cose però stanno già cambiando. "In Massachusetts è in atto una battaglia durissima sul sistema sanitario e previdenziale. Lo Stato tende a fornire garanzie maggiori, ma questo costa moltissimo, e non tutti vogliono che venga aiutato chi non lo merita". Questo ce lo ha detto un ex poliziotto a Martha's Vineyard, un'isoletta dell'Atlantico a un'ottantina di chilometri dalla città. Ora gestisce un'impresa di "porte e finestre", come lui stesso ha detto. Alcuni anni fa ha dovuto arrestare il cugino di Ted Kennedy, che guidava ubriaco (a Cape Cod, ovviamente), e si era rifiutato di farsi gentilmente portare la macchina a casa dalla polizia. Lo ha fatto perchè crede nell'uguaglianza della legge, ma il capo lo ha rimproverato. Lui ha dato le dimissioni. Intanto, la signora che ha preso con noi il ferry per tornare sul continente si lamenta perchè "questa è una nazione rozza e ignorante, lo dico dopo aver vissuto quindici anni in Inghilterra". Va "civilizzata".

Ecco, l'America cresce e invecchia, e dell'Europa prende le virtù, i vizi e le presbiopie. Il New England è negli States il posto dove forse oggi tutto questo si nota di più.

Pubblicato da

francesco c.

a

6:58 AM

1 commenti

![]()

Monday, August 28, 2006

Photos / Boston University

Ingresso del dipartimento di storia... la porta a destra dello "stop"

Commonwealth Avenue

Case per studenti in Bay State Road

L'ingresso del College of Arts and Sciences

The Castle, facoltà di Giurisprudenza

Pubblicato da

francesco c.

a

3:21 PM

1 commenti

![]()

Sunday, August 27, 2006

Photos / 2

Meraviglioso. Immenso specchio d'acqua e, sulla sinistra, Christian Science Center

Palazzi in Beacon street

Massachusetts state house

Chiesa in Boylston street

Pubblicato da

francesco c.

a

1:57 AM

0

commenti

![]()

Boston Common

Al giardino pubblico uno scoiattolo ha mangiato una briciola di cookie dalla mia mano. Sapevo che quella anglosassone è la civiltà dei parchi cittadini, ma ogni volta è una scoperta. Milano dovrebbe essere uno scandalo internazionale, tanto è soffocata dal grigio e dall'asfalto. Boston ha un bel parco, il Boston Common, minuscolo rispetto a foreste come Hyde park e, penso, Central park, ma molto ben curato. Bambini giocavano nella fontana e un negretto mentre giocava ballava.

I palazzi della Rivoluzione sono un po' tutti uguali. Una lunga successione di capannoni portuali dove tra una cassa di whisky e il banco del pesce si è fatto l'illuminismo americano, molto pragmatico, molto mercantile. E infatti gli Americani li onorano, ma mentre li onorano ci aprono dentro una quindicina di botteghe per turisti scemi. Mi ha fatto ridere vedere la cupola dorata della Massachusetts State House luccicare al sole come la sommità di una moschea orientale. Davanti stava una bandiera nera a mezz'asta: abbiamo chiesto a un Lincoln che passava di lì con la tuba e il panciotto, e ci ha detto che sventola in memoria di tutti i cittadini americani rapiti nelle nazioni della Terra. Poco più in là, ad un angolo della strada, stavano le grandi vetrine di uno studio Fox.

Pubblicato da

francesco c.

a

1:11 AM

0

commenti

![]()

Saturday, August 26, 2006

O beautiful !

Alle 10, ora della East coast

Gli aerei British Airways sono scomodi e castigati, scrivo coi gomiti stretti al corpo mentre accanto a me una piccola indiana piega con grazia la bustina dello zucchero usata dentro una minuscola lattina. La colazione però è stata buona, e il pranzo accettabile. Mi dicono che è di gran lunga meglio di quello servito sugli aerei Alitalia.

L’inglese è ancora al di là del vetro, quasi impenetrabile, a parte qualche parola-chiave che spunta come un atollo nel discorso e che mi permette di mantenere un dialogo elementare. Prima in aeroporto mi hanno chiesto se portavo liquidi e gli ho risposto malamente che non ne portavo, a parte quelli che ho in corpo. La battuta era così, ma l’importante era riuscire a spiegarmi. Loro hanno sorriso.

Stasera, ora della East coast

L'America è come me la aspettavo. E Boston è anche più bella. Stasera brillava tutta, nel buio, mentre le chiese gotiche vegliavano scure. L'America è come ricoperta di una patina speciale. Tutto ha qualcosa di fluido, easy-going. Sì, i palazzi sono immensi e le strisce pedonali si piegano alla curvatura degli stradoni come passerelle... ma c 'è qualcosa di più delle dimensioni, che impressionano noi Europei. E' che una civiltà in espansione e sperimentazione ha modellato una nazione in modo unico e meraviglioso.

Siamo scesi alla stazione e le guardie facevano paura davvero. Muso duro. Ho sorriso pensando all'abbundado di italica memoria. Una guardia-donna, corpo da atleta tedesca dell'est, girava impettita di fronte agli sportelli della dogana. Gli altri mi hanno riservato uno sguardo severo... poi via, siamo dentro, eccoci. Abbiamo preso il taxi, e guidava un simpatico americano di adozione (ma chi non lo è?) dai lineamenti sudasiatici. Tutti qui dicono: "it's all right", "no problem", "you're welcome", "we'll do our best". Sempre. Niente Suv, troppo californiani, niente utilitaria, troppo europea. A Boston solo berline. E' nella berlina la chiave per capire la natura un po' ambivalente di questa città, protesa verso l'oceano ma coi piedi piantati nel continente americano.

Sui milk-shake di Donkin' Donuts sta scritto: America runs on Dunkin. Ci siamo battezzati con una ciambella. Buonanotte

Pubblicato da

francesco c.

a

3:58 AM

2

commenti

![]()

Wednesday, August 23, 2006

Giavazzi-Gate per Padoa Schioppa

Al Ministro dell'Economia non piacciono le osservazioni di Francesco Giavazzi, editorialista liberal del Corsera. Che sabato ha scritto in prima pagina: ci vuole coraggio nel tagliare la spesa pubblica. Questo perché il ministro, a Cortina (ancora una volta...) aveva detto: non voglio sentir parlare di tagli.

Al Ministro dell'Economia non piacciono le osservazioni di Francesco Giavazzi, editorialista liberal del Corsera. Che sabato ha scritto in prima pagina: ci vuole coraggio nel tagliare la spesa pubblica. Questo perché il ministro, a Cortina (ancora una volta...) aveva detto: non voglio sentir parlare di tagli.

Ma Padoa Schioppa è un permalosone. E allora? Prende carta e penna, anzi, la tastiera. E scrive a Giavazzi (e a 92 amichetti del circolo dell'alta finanza).

Oggetto: parole a Cortina

“Caro Francesco, se tu vi avessi assistito o ti fossi documentato (magari alla fonte), sapresti che anche nell’incontro con Montezemolo a Cortina, come tutte le volte che ho parlato o scritto in questi tre mesi, ho sostenuto la necessità di una forte correzione di bilancio compiuta soprattutto dal lato della spesa, riformando i quattro grandi comparti dai quali essa scaturisce: funzioni dello Stato centrale, rapporti finanziari tra questo e i governi locali, previdenza, sanità. Un’operazione ardua, non intrapresa da anni o decenni, di cui Luigi Spaventa o Tito Boeri sembrano comprendere la difficoltà, mentre tu continui a presentarla ai tuoi lettori col leitmotiv della mancanza di ‘coraggio’. Vuoi non riforme, ma tagli, la parola tanto amata dalla demagogia del cambiamento facile come da quella dello status quo. Per compiacere un tipo di pubblico che conosco bene anche io, hai dunque commesso due falli gravi: hai alterato i fatti e presentato una analisi superficiale. Capisco il bisogno del Corriere di riconquistare le copie perdute a favore del Giornale e di Libero, ma non che, nell’essere – forse involontariamente – partecipe di questa operazione, tu metta a repentaglio la tua reputazione di onestà intellettuale e di buon economista. Un saluto, ciò non ostante, cordiale”.

Tommaso

Piccata (e gelidamente distaccata) la replica di Giavazzi:

“Egregio ministro, Penso che su un argomento come quello da Lei sollevato e in considerazione

della funzione che Lei ricopre, le discussioni debbano avvenire pubblicamente. A maggior ragione dato che, come sempre, avevo manifestato il mio punto di vista sul Corriere della Sera, per me sede naturale di tante discussioni. Sono perciò esterrefatto dal leggere l’espressione della Sua contrarietà e la Sua meschina insinuazione – tanto assurda da ricordare un linguaggio che si usava nell’Unione Sovietica degli anni Trenta – in un e-mail che Lei ha ritenuto di dover inviare a 92 illustri persone in Italia e all’estero. Non sento alcun bisogno di difendere la mia reputazione: sono dodici anni che scrivo sul Corriere della Sera, indipendentemente dai governi, dai presidenti del Consiglio, dai molti ministri e anche dai direttori del Corriere ai quali sono grato per la libertà che mi hanno sempre dato. Sulla sostanza del suo dissenso quello che io comprendo è che per Lei il problema del controllo della spesa pubblica si riduce a varare ampie riforme. Mi pare scontato ma di questo sinora non abbiamo visto alcun segnale concreto. I segnali sono importanti. Se il ministro Bersani o il viceministro Visco si fossero limitati a mettere allo studio ampie riforme delle professioni o del fisco, anziché varare qualche provvedimento concreto, oggi saremmo ancora a discutere. Quanto alle riforme, il Suo ruolo è cruciale in quanto il Ministro dell’economia, diversamente dai suoi colleghi, è l’unico ad avere interesse per la riduzione e l’efficienza della spesa pubblica. Quali sono stati, al di là delle affermazioni di principio, i passi concreti che Ella in questi mesi ha compiuto affinché su scuola, pensioni, sanità, pubblico impiego, enti inutili, finanza locale ci si incammini sul binario che Ella auspica?”.

Francesco Giavazzi

Entrambe le mail sono tratte dalla prima pagina del Foglio, presto ripreso da alcuni quotidiani.

Ce n'è abbastanza per un Giavazzi-Gate (magra speranza...): malignità, meschinerie, ma quel che è peggio totale mancanza del senso del proprio ruolo, velleità oligarchiche e anche un po' autoritarie. Un intervento intimidatorio, altro che lo strapotere berlusconiano di cui lo stesso Corriere cianciava fino a pochi mesi fa. E, nello stile dell'attuale Governo, del tutto esoterico, mellifluo, ipocrita, nascosto dietro alle parole accomodanti del "governare insieme" e del "tenere unito il Paese". Non solo. Preoccupa il dispregio dell'opinione pubblica, specie di quella di orientamento moderato, dipinta, con il consueto odio antropologico, come una massa di inutili pecoroni buona soltanto a fregare copie al Corriere (ma Gianni Riotta non ci aveva assicurato che no, anzi, il Corriere andava meglio che mai?)

Pubblicato da

francesco c.

a

2:45 PM

0

commenti

![]()

Tuesday, August 22, 2006

Hamas come i Cristiani rinati? I dubbi amletici di Sergio Romano

Rossellini, Pintor, Scalfari, Montale, Ungaretti, Buzzati, Luzi, Aleramo, Brancati, Antonioni, Vittorini. E altri. Perché fu facile per tanti intellettuali italiani passare dall’adesione spesso incondizionata al fascismo alla militanza comunista? Se lo chiede Mirella Serri, nel suo libro “I redenti. Gli intellettuali che vissero due volte 1938-48”. Prova a fornire delle risposte l’editorialista del Corriere ed ex-ambasciatore Sergio Romano, intervenuto sabato sera al PalaVolkswagen. «Il problema non è il loro spostamento di fronte, ma che furono pronti a mentire sul proprio passato senza rimorsi, senza esami di coscienza. In effetti erano tutti fascisti di sinistra: credevano cioè nella necessità di una seconda rivoluzione. Furono contrari all’alleanza con Franco, erano più totalitari che autoritari, avversi ai poteri tradizionali come la Chiesa, la monarchia, l’esercito. Ritenevano necessario un ruolo preminente dello stato etico,quello cioè dotato di una morale e che pensa per i cittadini. Non è difficile dunque capire come abbiano potuto spostarsi a sinistra. Solo, dovettero pagare lo scotto, che veniva loro richiesto da Togliatti, di liquidare il fascismo dandone una immagine univoca e semplificata: l’ultimo “colpo di coda” del capitalismo, della reazione, prima del trionfo del proletariato».

«Ci sono mai stati dei giudizi di cui si è pentito, come quello su De Gaulle o su Gorbacev?», chiede Marina Valensise, giornalista del Foglio. «Ho sbagliato su De Gaulle, non ritenendolo in un primo momento quel grande leader che è stato. Su Gorbacev invece non cambio idea. Continuo a credere che abbia sbagliato quasi tutto: era un comunista e ragionava all’interno di quell’universo di riferimento. Voleva riformare il sistema, non abbattere l’Unione Sovietica. Poi è successo quel che è successo. E chi è morto nelle guerre che sono seguite, in Cecenia, ad esempio, ma anche nel Kosovo o in Bosnia, è morto perché è finita la guerra fredda, cioè perché è crollata l’Urss». «Sì, ma i Polacchi, gli Ungheresi, i Cecoslovacchi…», risponde la Valensise: «per loro è stata una liberazione». «Non tutti abbiamo la stessa percezione degli eventi storici. Noi pensiamo a loro solo perché ci sono più vicini», replica Romano impassibile.

«Ma questo implica che anche la libertà è un valore relativo… lei dunque relativizza la libertà?», si chiede la moderatrice sconcertata. «Ebbene sì», risponde Romano. L’ex-ambasciatore va in rotta di collisione con la Valensise anche su un altro tema: quello del terrorismo islamico. Rifiutandosi di considerare Hezbollah al fianco degli uomini di Al Qaeda che abbatterono le Torri Gemelle, Romano spiega: «sono due cose diverse. Ha ragione D’Alema: Hezbollah come Hamas è un partito politico, che lotta in nome di rivendicazioni territoriali. Hanno al proprio interno un’ala più estremista e una più moderata. D’altra parte, anche in America ci sono cristiani fondamentalisti che credono nella seconda venuta di Cristo in Palestina…». «Sta paragonando i Cristiani rinati al partito di Dio?» chiede interdetta la Valensise. Placida la risposta di Romano: «nel nostro Paese, fino a cinquant’anni fa chi uccideva per onore se la cavava con tre anni. Ricordiamocelo. Tante società sono passate attraverso comportamenti fondamentalisti». FC

© Il Notiziario di Cortina, 2006

Pubblicato da

francesco c.

a

12:15 AM

0

commenti

![]()

Saturday, August 19, 2006

Panella le canta ad Agnoletto: "guai a dire che Israele è uno stato criminale"

A poche ore dalla cessazione delle ostilità tra Israele e le forze di Hezbollah è già tempo di bilanci. Chi ha vinto la guerra? Per Igor Man, esperto di questioni mediorientali, ieri sera al PalaVolkswagen, «aveva ragione Rabin quando diceva: nelle guerre tra eserciti regolari e guerriglieri, i guerriglieri hanno vinto se non hanno perso, gli eserciti hanno perso se non hanno vinto». Come dire: senza vittoria definitiva non è neanche una vittoria, per Israele, che ha dovuto assaggiare i colpi di una forza probabilmente superiore alle attese. E aggiunge: «Hezbollah è una proiezione dell’Iran», D’accordo con lui Carlo Panella, che dalle colonne del Foglio si occupa di Medio Oriente, e che nel suo “Libro nero dei regimi islamici” aveva previsto a mesi di distanza l’attacco sferrato dai miliziani con la complicità di Ahmadinejad. «L’Iran è una cosa diversa da tutte le altre. Non è come la Siria o l’Iraq, regimi di generali o di élite varie. L’Iran è una rivoluzione. Mantiene la capacità di convincere parte del popolo islamico che è possibile imporre un ordine nuovo, di dargli una prospettiva ideologica e totalitaria».

Agnoletto: è anche colpa nostra

«Sì, ma in tutto questo noi occidentali abbiamo delle responsabilità», interviene Vittorio Agnoletto, ora europarlamentare. «Quando l’Occidente faceva affari con lo scià di Persia favoriva la rivoluzione incipiente. Non solo. Abbiamo armato Saddam Hussein, poi i talebani, e ora sosteniamo regimi dittatoriali come Pakistan e Arabia Saudita. Ci siamo fatti un pessimo servizio». Quanto all’attacco israeliano, per Agnoletto «Hezbollah ne è uscita estremamente rafforzata», perché ha guadagnato in termini di visibilità e consenso. «Israele è l’unica nazione che si può permettere di non rispettare le risoluzioni dell’Onu senza che nessuno dica nulla. Abbiamo il diritto di criticarla: ha commesso un vero e proprio crimine di guerra… per giunta inutile». La platea si scalda. «Un conto è dire che sbaglia, un’altra è dare della criminale a una nazione!», si risente Panella; e con lui Elazar Cohen, dell’ambasciata di Israele: «dov’era Agnoletto quando Hezbollah costruiva la sua potenza militare? Cosa ha detto per stigmatizzarlo, in sede europea?» Ma il leader noglobal non si arrende. «Mi piacerebbe che ci fosse un rappresentante palestinese qui che riferisse di quando l’esercito israeliano lo ha allertato: “entro un’ora bombardiamo la tua casa”, ed è dovuto fuggire via». Panella: «ma dove lo trovi un esercito che avverte prima di bombardare?!»

La missione Onu

E ora? Cosa dobbiamo aspettarci con l’invio delle forze di interposizione? Agnoletto è favorevole alla missione Onu, Man contrario perché paventa enormi rischi per i nostri ragazzi. Drastico Panella: «mandiamo un contingente, peraltro senza precise regole di ingaggio, che avrebbe come scopo aiutare l’esercito regolare libanese a disarmare Hezbollah. Col piccolo particolare che, a tutt’oggi, non esiste un esercito regolare libanese». FC

© Il Notiziario di Cortina, 2006

Pubblicato da

francesco c.

a

7:50 PM

0

commenti

![]()

Wednesday, August 16, 2006

Cossiga: andrò in Israele

Francesco Cossiga ha intenzione di andare in Israele. E’ la notizia data al pubblico del PalaVolkswagen che lo ha ascoltato ieri sera in collegamento telefonico. Il Presidente emerito della Repubblica chiamava dall’ospedale di Nuoro, dove si trova ricoverato, forse per una mangiata di funghi, più probabilmente per un problema di pressione alta. «Sai che tra poco vado in Israele?», ha chiesto a Cisnetto. «Appena starò meglio andrò lì in veste di privato per offrire la mia solidarietà al popolo ebraico in tutto il mondo. Sono nato in una famiglia antifascista e come cristiano sento la colpa dei silenzi della Chiesa sull’antisemitismo. Come deciso filo-israeliano sono contrario alla politica di D’Alema, soprattutto dopo aver sentito il suo indegno discorso anti-israeliano alla Camera».

Aforismi cossighiani

«Berlusconi si ritira? Proprio no. Avrebbe lasciato subito [cioè dopo le elezioni], ora non lascerà più. Perché si è divertito a fare molti quattrini e adesso si diverte a fare politica. Ha una grande vocazione imprenditoriale, e adesso può fare l’imprenditore di se stesso».

«L’unico modo per far sì che Berlusconi ascolti un tuo consiglio è dirgli: caro Silvio, come tu stesso mi dicesti…».

«Ai tempi della Bicamerale, la Procura di Milano mandava fax alla commissione per dire che nella riforma non si toccassero i magistrati. Poi la Bicamerale fallì. Questo tanto per ribadire l’autonomia del Parlamento».

«Ho solo due cose da rimproverare al Sismi. La prima è aver sacrificato Calipari per la Sgrena. La seconda è non aver dato alcuna medaglia agli Americani per aver sequestrato Abu Omar. Come ha detto un papa del Novecento: i servizi segreti se non sono segreti sono solo servizi. Cioè dei cessi».

«Israele? Ma come vi comportereste se la Slovenia tirasse dei missili su Trieste? E come si comporterebbe il nostro governo? …Beh, quello si arrenderebbe subito».

«Le Nazioni unite sono ridotte a un’ombra per colpa di quel segretario opportunista che è Kofi Annan. Berlusconi nuovo segretario Onu? No. Se eleggeranno un europeo c’è già pronta la candidatura di Tony Blair».

«La riforma di Bersani, sì, l’avrei votata, ma solo come primo passo. C’è bisogno di una seconda serie di provvedimenti, se no può dare adito al sospetto di essere una misura punitiva».

«Un voto al Governo Prodi? 5 e mezzo. Ma con quel voto si è promossi… Almeno, lo si era ai tempi miei».

«L’attuale governo non durerà cinque anni perché non conviene neanche a Prodi. Durerà al massimo due o tre anni. Salvo che Casini non faccia il Garibaldi e dica: obbedisco». FC

© Il Notiziario di Cortina, 2006

Pubblicato da

francesco c.

a

8:16 PM

0

commenti

![]()

Sunday, August 13, 2006

Dicono di Cortina

Reportage di Umberto Pizzi su Dagospia.com. Si parla di Cortina, del ministro e di Montezemolo. A questo indirizzo. Certo che le scarpette delle signore ministre...

Pubblicato da

francesco c.

a

3:51 PM

0

commenti

![]()

Saturday, August 12, 2006

Economia / Montezemolo al Governo: siete ideologici. Padoa-Schioppa: non più